L'altro giorno ho visitato fuori dalla Valle d'Aosta un'azienda vitivinicola di grande prestigio. Se mi capita, vado volentieri a visitare le Cantine di marca, che valorizzano il terroir (termine francese di grande efficacia e non esattamente riportabile in italiano) e fanno fatturati importanti. Noto con piacere che non esiste più il tabù di parlare delle tecniche più moderne di vinificazione e dell'esistenza di veri e propri laboratori chimici che si occupano dei controlli e dell'uso anche di tecnologie innovative per migliorare il prodotto al consumo. Pare tramontata l'epoca di visite in cantine costruite con candele posticce e finte ragnatele in un ambiente crepuscolare in una logica finto rustica che avrebbe dovuto ricostruire - come il "Mulino Bianco" del povero Antonio Banderas che parla con la gallina o il vino in "brik" che sembra, in televisione, il massimo del prodotto genuino... - la cantina d'antan, come se il bevitore finale fosse un fesso che pensi che siamo fermi al Medioevo.

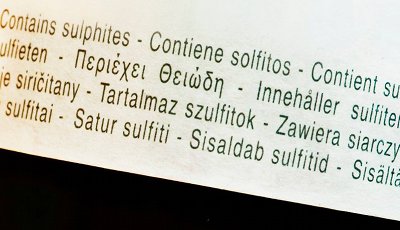

Sono rimasto vivamente colpito da una storia che non conoscevo affatto. Nella lavorazione del loro vino operano - attraverso macchine che sembrano dei draghi - una "pulitura" del grappolo simile, per capirci, a quella adoperata per le insalate confezionate e pronte già per il consumo. Dopo il lavaggio, vi è l'asciugatura e questo libera il grappolo e soprattutto gli acini, in vista delle successive lavorazioni, di tutto lo sporco, compreso quanto vi è in superficie depositato da quei necessari trattamenti chimici spruzzati per evitare tutte quelle malattie che possono danneggiare la vite e i suoi frutti. Questo primo passaggio evita una presenza eccessiva di "solfiti" e lo stesso vale, nella catena di vinificazione (in questo caso parlo di un prodotto con il metodo champenois), quando l'uso dei "solfiti aggiunti" (la fermentazione alcolica ne produce di naturali) sotto forma di anidride solforosa serve per preservare il vino in varie fasi della vinificazione. Esistono in sostanza degli accorgimenti di conservazione, grazie a tecnologie anche sofisticate, come l'uso dell'azoto, che evitano che il tasso di "solfiti" superi certi livelli che possono creare allergie oppure risultare tossici. Mi è stato spiegato che certe sensazioni che ho provato dopo aver bevuto del vino, come il cerchio alla testa, sono spesso conseguenza proprio di un tasso di "solfiti" elevato che in fase digestiva chiede l'utilizzo di molto ossigeno che crea scompensi nel nostro organismo. Ricordo che da bambino sentivo mio padre, che era uno cui piaceva il vino, che commentava talvolta che certo vino locale che gli era stato regalato era una "piquette" (vino di scarsa qualità) «perché c'è troppo bisolfito». Da qui oggi, essendoci evoluti, l'obbligo nell'etichettatura, non solo per i vini, ma anche per altri generi alimentari (ad esempio nei gamberi o nelle noci, magari sotto la sigla "E222" di difficile comprensione per il consumatore), della dicitura, in verità non molto trasparente in termini quantitativi, del "contiene solfiti". Pare che, laddove alcuni produttori abbiamo cominciato, specie quando appunto si fa attenzione a tenere bassa la presenza, a precisare il quantitativo esatto di "solfiti" nell'etichettatura ci siano state autorità di controllo a Bruxelles che hanno storto il naso. Profitto per dire che forse andrebbe fatta chiarezza sul punto anche sul vino definito "biologico", spesso tale solo nelle vigne ma non nella vinificazione... Capisco quanto il tema sia delicato, perché in Europa le lobbies agiscono con grande forza, specie nel settore agroalimentare e proprio l'etichettatura è periodico caso di scontro fra le esigenze dei consumatori e quelle degli operatori del settore. Sull'etichettatura, non entrando troppo nei tecnicismi della normativa comunitaria in piena evoluzione ed oggetto appunto del "braccio di ferro" cui ho accennato, mi ritrovo in toto nella posizione "politica" di "Slow Food": «Molti materiali di comunicazione che accompagnano i prodotti sono spesso mistificanti: fanno riferimento a mondi contadini bucolici, presunte tecniche tradizionali, vaghi richiami a sapori antichi. Elementi evocativi lontanissimi dalle effettive qualità dei prodotti pubblicizzati. Spesso, sono i piccoli prodotti artigianali a essere penalizzati: le loro etichette sono perfettamente legali ma scarne e non rendono giustizia a formaggi, dolci e salumi di grande qualità né consentono di conoscere a fondo la realtà delle aziende produttrici. Nonostante i frequenti appelli da parte di diverse associazioni e istituzioni a leggere con attenzione le etichette prima di acquistare, molti consumatori al momento dell'acquisto sono spesso distratti; d'altra parte, i consumatori più attenti sulle etichette spesso non trovano che poche informazioni e scarsi elementi di approfondimento, e non possono fare scelte consapevoli. Per "Slow Food", la qualità di un prodotto alimentare è innanzitutto una narrazione che comincia sempre dal suo luogo di origine: il luogo di domesticazione o diversificazione di una specie; il luogo di adattamento e naturale evoluzione di una varietà o di una razza; il luogo di sviluppo di una tecnica di coltivazione, di trasformazione. Occorre, quindi, fornire informazioni sulle caratteristiche dell'ambiente e del territorio, e poi sulle tecniche di trasformazione, sui metodi di conservazione e di commercializzazione, sulla sostenibilità ambientale e, naturalmente, sulle caratteristiche organolettiche e nutrizionali». Ma la parola chiave è proprio semplicità: nel leggere certe etichette, fra elenchi infiniti e sigle misteriose, appare evidente la volontà di non essere trasparenti e dunque, come si diceva una volta, "gatta ci cova" e, si sa bene, che i mici le uova non le fanno...